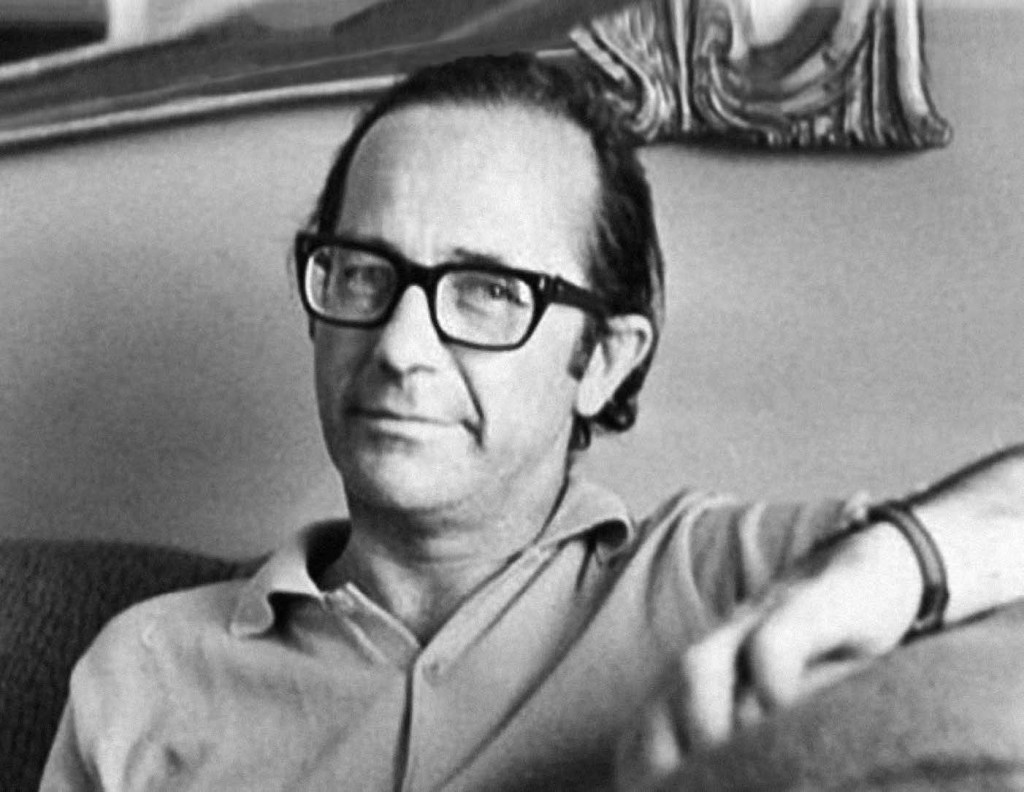

Para algunos, Walsh (Choele-Choel, Río Negro, Argentina 1927 – 1977 Buenos Aires, Argentina) fue un ejemplo de profesionalidad, cuando supo conjugar teoría y práctica literaria. Para otros, fue un maestro de aquello que con posterioridad se denominaría como el Nuevo Periodismo, en el que ficción y realidad se acompañan con un objetivo común: enriquecer a la trama. Finalmente para muchos -equivocado o no-, un personaje consecuente con sus ideas hasta la misma muerte.

Oriundo de una familia irlandesa, una parte de sus primeros estudios los realizó en un internado de una congregación religiosa que atendía a hijos faltos de recursos de esa ascendencia. Experiencia dura y poco gratificante que le aportó al escritor elementos que años después darían letra a muchos de sus relatos. Pero antes y desde temprana edad volcó sus esfuerzos hacia el periodismo, colaborando con distintos medios y publicando sus escritos cuando se daban las circunstancias. En un principio fueron cuentos policiales, género que le apasionaba, textos como Diez cuentos policiales o Variaciones en rojo, dan prueba de ello. Luego, con los años, sus ideas fueron girando en lo político, hecho que también se reflejó en una variación en cuanto a género literario.

Así, los primeros gobiernos constitucionales de Juan Perón como presidente, lo encontraron en la vereda opuesta. Una vez derrocado este por un golpe en el que los militares sofocaron a sangre y fuego a los leales al general que querían retomar el poder, donde pudo vivir en primera persona los bombardeos y los posteriores asesinatos revanchistas. Hechos que alimentaron la idea de lo que con el tiempo daría título a uno de sus trabajos más reconocidos: Operación masacre.

Con posterioridad, viajó como corresponsal a Centroamérica, allí pudo apreciar la realidad cubana de cerca, en los que fueron los primeros años de la Revolución Castrista. Además de palpar los preparativos de la fuerza armada contrarrevolucionaria que se adiestraba para su desembarco en playa Girón, la que luego se rebautizaría popularmente como Bahía Cochinos. Para después, junto con otros periodistas de distintos medios que cubrían estos acontecimientos, entre los que se encontraba Gabriel García Márquez, llegar a fundar la agencia Prensa Latina, aunque su experiencia allí sería bastante efímera.

De regreso en Argentina, la investigación de la muerte del dirigente sindical Rosendo García, le dio fundamentos para escribir Quién mató a Rosendo. Poco después, un nuevo posicionamiento personal, le hizo acercarse a las agrupaciones de base del peronismo, integrándose en una de las organizaciones político-militares que en momentos de máxima beligerancia se oponían al gobierno de turno. Aunque por un corto lapso de tiempo, ya que siendo consecuente con sus ideas y en contra de la posición dogmática de sus dirigentes, le hacen decidir su alejamiento.

Es el momento en que los militares, que ya venían actuando en todo el país por orden del gobierno constitucional peronista, dan un nuevo golpe de estado. Y con ello redoblan la apuesta de control en contra de toda institución sospechada de sostener ideas opuestas. Ante esa circunstancia, con la posibilidad de salir del país, Walsh decide permanecer para lanzar su Carta de un escritor a la Junta militar. Días después, es herido de muerte en plena calle por un grupo que le quería secuestrar para callarle para siempre.

Como suele suceder, más allá de las posiciones del hombre, permanecen sus escritos. En la actualidad, a años de aquellos hechos, son varios institutos de educación que llevan su nombre, mientras que su estilo y su obra se analiza y estudia tanto en escuelas de escritura como en universidades de comunicación. Para apreciar en parte su calidad literaria, el siguiente texto de la serie de relatos Irlandeses, y de esta el relato Irlandeses detrás de un gato:

“El chico que más tarde llamaron Gato apareció sin anuncio ni presentaciones contra la pared norte del patio, durante el último recreo anterior a la cena. Nadie sabía desde cuándo estaba acurrucado junto a la ventana de la galería que comunicaba los claustros. En realidad, allí no tenía nada que hacer, porque era a fines de abril y las clases habían estado funcionando un mes entero, devorando la última luz del fastidioso otoño interrumpido por largos y aburridos períodos de lluvia. Estaba oscureciendo y el patio era muy grande, consumía el corazón mismo del enorme edificio erigido en los años diez por piadosas damas irlandesas. La penumbra, pues, y el vasto espacio que ni siquiera ciento treinta pupilos entregados a sus juegos podrían empequeñecer, explican que nadie lo viera antes. Eso, y la propia naturaleza oculta del recién venido, que lo impulsaba a permanecer distante y camuflado, con su cara gris y su guardapolvo gris contra el borrón de la pared más alejada del comedor hacia el que, insensiblemente, habían ido deslizándose durante los últimos veinte minutos las bolitas, la arrimadita y la payana.

El chico parecía enfermo, su rostro era como un limón inmaduro espolvoreado de ceniza. Aún no había cumplido los doce años, era muy flaco y los primeros que se le acercaron vieron que los ojos le brillaban febrilmente. Tenía una manera de moverse extraña e inhumana, hecha de bruscos arranques y fogonazos de pasión, o lo que fuera, mezclados con el más sutil escurrimiento, alejamiento, de un cuerpo sinuoso y evasivo. Era alto, y sin embargo podía parecer mucho más pequeño gracias a un solo movimiento, en apariencia, de la cintura y de los hombros, como si no tuviera huesos a pesar de su flacura. Todo esto resultaba inquietante y ofensivo.

Este chico al que más tarde llamaron el Gato y que en pocas horas más iba a revelar una porción tan inesperada de su naturaleza gatuna, había viajado la mayor parte del día, y toda la noche anterior, y el día anterior, porque vivía lejos, con una madre que iba envejeciendo, con la que estaban rotos los puentes de cariño y que al traerlo lo paría por segunda vez, cortaba un ombligo incruento y seco como una rama, y se lo sacaba de encima para siempre. Es cierto que en último minuto, cuando lo dejó en la rectoría con el padre Fagan, consiguió derramar unas lágrimas y besarlo tiernamente, pero el chico no se engañó con eso, porque él mismo lloró un poco y la besó, y sabía perfectamente que tales gestos no importan mucho fuera del momento o el lugar que los provocan o estimulan.

Lo que predominaba en la mente del chico era una perseguidora memoria de caminos embarrados bajo una amarilla luz de miel, de pequeñas casas que se desvanecían y de hileras de árboles que parecían las paredes de ciudades bombardeadas; porque todo eso había pasado continuamente ante sus ojos durante el largo viaje en tren y se había sumergido de tal modo en su espíritu que aún de noche, mientras dormía a los sacudones sobre el banco de madera del vagón de segunda, había soñado con esa combinación simplísima de elementos, ese paupérrimo y monótono paisaje en que sintió disolverse a un mismo tiempo todas sus ideas y sueños de distancia, de cosas raras y desconocidas y gente fascinante. Su desilusión en esto tenía ahora el tamaño de la infatigable llanura, y eso era más de lo que se atrevía a abrazar con el solo pensamiento.

Exigencias más urgentes vinieron luego a rescatarlo. El padre Fagan lo transfirió al padre Gormally, y el padre Gormally lo llevó al borde del patio enmurado, inmerso, hondo como un pozo, rodeados en sus cuatro costados por las inmensas paredes que allá arriba cortaban una chapa metálica de cielo oscureciente -esas paredes terribles, trepadoras y vertiginosas- y le mostró los ciento treinta irlandeses que jugaban, y cuando volvió a mirar las paredes verticales, él que no había visto otra cosa que la llanura con sus acurrucadas rancherías, una sensación de total angustia, terror y soledad lo poseyó. Fue solo una erupción de puro sentimiento, que le puso de punta cada pelo de la piel; algo parecido a lo que siente la piel de un caballo cuando huele un tigre en el horizonte. Tal vez comprendió que estaba a punto de conocer a la gente de su raza, a la que su padre no pertenecía, y de la que su madre no era más que una hebra descartada. Les temía intensamente, como se temía a sí mismo, a esas partes ocultas de su ser que hasta entonces solo se manifestaban en formas fugitivas, como sus sueños o sus insólitos ataques de cólera, o el peculiar fraseo con que a veces decía cosas al parecer comunes, pero que tanto perturbaban a su madre.

A primera vista, sin embargo, parecían completamente inofensivos eso chicos campesinos, pecosos, pelirrojos, de uñas y dientes sucios, bolsillos abultados de bolitas, medias marrones colgando flojamente bajo las rodillas, con sus amarillos botines Patria de punteras gastadas por la costumbre de patear piedras, latas y pelotas de fútbol, plantas, raíces de árboles y hasta sus propias sombras; piernas fuertes y macizas bien calzadas en eso pesados botines trituradores, cazadores, que uno (él) veía instintivamente apuntados a sus tobillos, o a la parte blanda de la rodilla, donde el agua se junta y se hincha durante semanas.

Lo cierto es que ahí estaba ahora, el Gato acorralado contra una ventana, y por supuesto lo primero que dijo Mulligan, que parecía mandar el grupo, cuando lo vio allí acurrucado, como listo para saltar, y no queriendo saltar sin embargo, no queriendo pelear, ni siquiera hablar, lo primero que se dijo, tal vez en su idioma, tal vez en el idioma de la madre que él oscuramente comprendía, dijo Mulligan:

-Eh, parece un gato.

Y cuando hubo obtenido la razonable cuota de reconocimiento y de risa, y el sobrenombre quedó pegado para siempre al chico que desde entonces llamaron el Gato, inciso en su corazón o en lo que fuera receptivo al castigo y a la burla, en cualquier cosa que se abriera como un tajo para recibir el cuchillo (porque la herida está allí antes que el cuchillo esté allí, la parte blanda antes que la parte dura, la carne antes que la hoja), cuando estuvo así marcado y al fin sabiendo lo que era, alguien, que podía ser Carmody, Delaney o Murtagh, dijo:

-¿Cómo te llamás?, pibe.

Planteando el terreno, firme para ellos y para el desconocido, porque pudo sospechar que una pregunta tan sencilla tenía un sentido oculto, y por tanto no era en absoluto una pregunta sencilla, sino una pregunta muy vital que lo cuestionaba entero y que debía meditar antes de responder, antes de seguir, como siguió, un curso oblicuo y propiciatorio, antes de decir:

-O’ Hara-, como dijo.

Pero el nombre ofrecido no quiso hundirse, simplemente flotó como una manzana descartada o una papa podrida flotan en el río. Se lo tiraron de vuelta, chorreando desprecio y exasperación:

-Ese no. Tu verdadero nombre, como si fuera trasparente para ellos. Entonces dijo:

-Burgnicourt.

Que era, ese sí, el nombre de su padre, al que nunca amó y ni siquiera conoció bien, un hombre perdido para siempre en las arenas movedizas del agrio recuerdo y la invectiva, su memoria pisoteada por los hombres que siguieron, un fantasma apenado que tal vez espiaba por los agujeros de la ácida memoria a la mujer que fue su esposa y después, sin explicación, se volvió la puta del pueblo, pero una puta piadosa, una verdadera puta católica que llevaba al cuello una cadena de oro con una medalla de la Virgen María…”