Persona de convicciones, a veces cambiantes, nunca dejó de ser un observador privilegiado de la sociedad que lo vio nacer, la peruana y la latinoamericana, que bien reflejó en muchos de sus textos, y que los lectores supieron apreciar a nivel mundial

Su fallecimiento reciente y su presencia masiva en las pantallas en los últimos años hacen de él una figura reconocida por un público variopinto de diferente edades, estrato social y color personal. Y es que la vida del peruano (Arequipa, 1936 – Lima, 2025) ha tenido capítulos de todo tipo, que bien merecerían una detallada biografía que excedería lo acotado de este espacio.

Nacido en una familia de clase media del sur de la geografía peruana, desde temprana edad sintió la inclinación hacia el mundo de las letras. Aunque bien es cierto que, en la medida que iba desarrollando sus primeros escritos, jamás hubiera imaginado alcanzar un lugar tan destacado entre los personajes de la literatura mundial. Ni tampoco que en conjunto con nombres como los de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, entre otros, se convirtiera en uno de los padres del denominado Boom latinoamericano.

Practicó el artículo de opinión, el ensayo, la obra teatral, hasta la actuación teatral y por supuesto, la novela; con seguridad el género que le otorgó la mayor proyección y aceptación a nivel global. De ellas destacan, por nombrar unas pocas, La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, La casa verde, La guerra del fin del mundo o La fiesta del chivo, que le otorgaron reconocimiento como uno de los grandes autores en lengua española.

Si larga fue su trayectoria también así fue la cosecha de reconocimientos lograda: Premio Rómulo Gallegos, Biblioteca Breve, Planeta, Príncipe de Asturias de las Letras, Cervantes y el, por supuesto, el Nobel de Literatura. <además, y aún sin conocérsele ningún texto en esa lengua, le fue otorgado un asiento como miembro de la Academia Francesa de la Letras, idioma que el autor dominaba con cierta fluidez.

Como muchos otros personajes conocidos de distintas áreas del quehacer en Latinoamérica, en 1990 fue tentado a participar en la agitada vida política de su país. Y aún con públicos antecedentes de haber abrazado en un pasado ideas de izquierda, lo hizo como candidato de una coalición de centroderecha, elecciones en las que fue derrotado por otro político del variopinto orden populista, Alberto Fujimori, conocido como «el chino», ya que era hijo este de emigrantes japoneses.

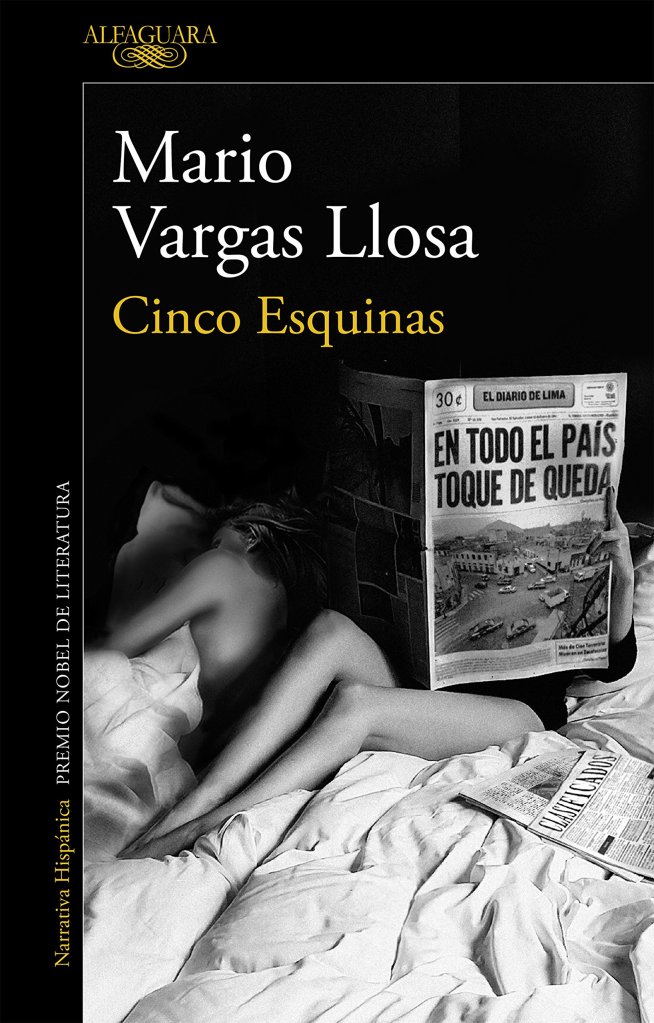

Quizás fruto de esa elección y de los acontecimientos que tuvo que afrontar el gobierno del “chino” frente a las guerrillas que operaban en vastas zonas del país; o quizás por la acción de personajes como el superministro Vladimiro Montesinos, apodado el “doctor” para hacer y deshacer a su antojo en el país, que le dieran ideas para que el laureado escritor reflejara en la novela Cinco esquinas esos tiempos sórdidos, con las posiciones acomodaticias que tomaron la burguesía, las fuerzas políticas y otros tantos grupos de la sociedad peruana de entonces.

De Cinco esquinas el texto a continuación:

“Apenas sintió que el individuo que iba detrás de ella en el ómnibus de Surquillo a Cinco Esquinas se le pegaba con malas intenciones, la Retaquita sacó la gran aguja que llevaba prendida en el cinturón. La retuvo en la mano, esperando el próximo bache del vehículo, pues era en los baches cuando el vivazo aprovechaba para acercarle la bragueta al trasero. Lo hizo, en efecto, y ella, entonces, se volvió a mirarlo con sus enormes ojos fijos -era un hombrecillo insignificante, ya mayor, que en el acto le apartó la vista- y, metiéndole la gran aguja por la cara, le advirtió:

– La próxima vez que te me arrimes te clavo esto en esa pichula inmunda que debes tener. Te juro que está envenenada.

Hubo algunas risas en el ómnibus y el hombrecillo, confundido, disimuló haciéndose el sorprendido:

– ¿Me habla usted a mí, señora? Qué le pasa, pues.

– Estás prevenido, concha de tu madre- remató ella, secamente, volviéndole la espalda.

El sujeto encajó la lección y, seguramente incómodo y avergonzado con las miradas burlonas de los pasajeros, se bajó en el siguiente paradero. La Retaquita recordó que esas advertencias no siempre servían, pese a que ella, en dos ocasiones, había cumplido con las amenazas. La primera, en un ómnibus de esta misma línea, a la altura de cuartel Barbones; el muchacho, que recibió el agujazo en plena bragueta, dio un chillido que sobresaltó a todos los pasajeros y llevó al chofer a frenar en seco.

– ¡Así aprenderás a frotarte sólo con tu madre, maricón! – gritó la Retaquita, aprovechando que el vehículo se había detenido para saltar a la calle y echar a correr hacia el jirón Junín.

La segunda vez que clavó la aguja en una bragueta a un sujeto que se le frotaba, fue más complicado. Era un mulato grandullón, lleno de granos en toda la cara, que la samaqueó, frenético, y la hubiera maltratado si otros pasajeros no la atajaban. Pero el asunto terminó en la comisaría; sólo la soltaron cuando descubrieron que llevaba carnet de periodista. Ella sabía que, por lo general, los policías tenían más miedo al periodismo que a los forajidos y atracadores.

Hasta que el ómnibus llegó a Cinco Esquinas, volvió a pensar en lo que estaba pensando antes de notar que se le pegaba este sujeto por la espalda: ¿habían desaparecido los emolienteros? Siempre que veía en la calle a un tipo jalando un carrito se acercaba a espiar y era por lo común un heladero o un vendedor de refrescos y chocolatines. Rara, muy rara vez, un emolientero. Se estarían acabando, pues, otra muestra de lo supuestos progresos de Lima. Pronto no quedaría ni uno y los limeños del futuro ya ni siquiera sabrían qué era un emoliente.

Su niñez era inseparable de esa bebida criolla tradicional, hecha con cebada, linaza, boldo y cola de caballo, que había visto preparar a lo largo de su infancia a su padre y un ayudante, un cojito medio tuerto al que apodaban Cojinova. En esa época los carritos de los emolienteros estaban por doquier en el centro de la ciudad, sobre todo en las entradas de las fábricas, en los alrededores de la Plaza Dos de Mayo y a lo largo de la avenida Argentina. <Los mejores clientes que tengo son jaranistas y obreros>, solía decir su progenitor. Ella lo había acompañado mil veces de niña y adolescente en sus recorridos jalando el carrito con los grandes tarros de emoliente preparados por él mismo y Cojinova en la pequeña quinta donde vivían entonces, en Breña, al final de la avenida Arica, allí donde terminaba la parte antigua de la ciudad y empezaban los descampados que se alargaban hasta La Perla, Bellavista y el Callao. La Retaquita recordaba muy bien que, en efecto, los clientes más fieles de su padre eran los trasnochadores que se habían pasado horas bebiendo en los barcitos del centro y los trabajadores que entraban al alba en las fábricas de las avenidas Argentina y Colonial y los alrededores del Puente del Ejército. Ella ayudaba sirviendo las tacitas de vidrio a los clientes con un papelito recortado que hacía de servilleta. Cuando su padre la dejaba en la escuelita del barrio y comenzaba la vida de la ciudad con la aparición de los barrenderos y los policías del tráfico, el emolientero llevaba ya por lo menos cuatro horas trabajando. Oficio duro; un trabajo matador y peligroso. A su padre lo habían asaltado y despojado de todas las ganancias del día varias veces, y, lo peor de todo, arriesgar tanto para ganar miserias. No era raro, pues, pensándolo bien, que los emolienteros estuvieran desapareciendo de las calles de Lima…”