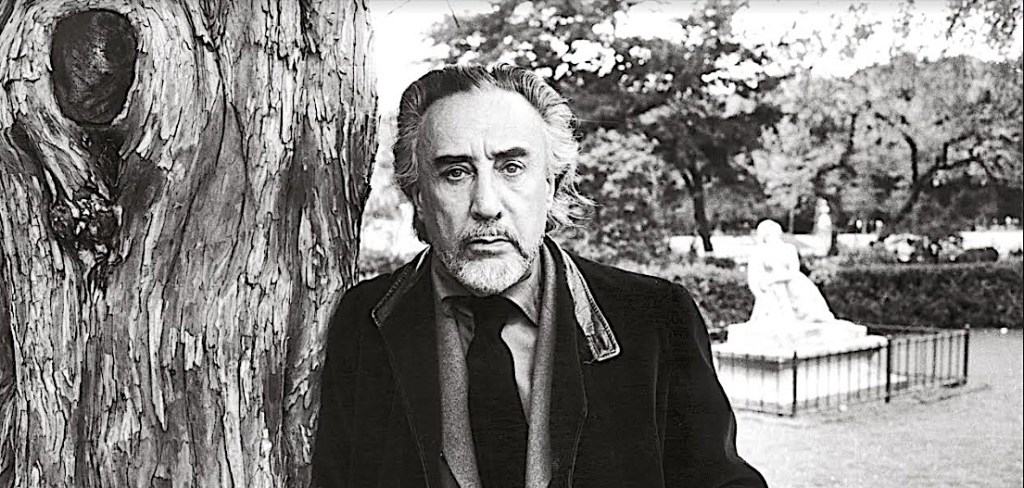

Su vida que desarrolló a través de múltiples disciplinas, mientras que edificó su obra literaria haciendo uso de los géneros más variados. Siendo reconocido con el premio Goncourt, convirtiéndose en el único escritor en recibirlo en dos oportunidades

Sin lugar a dudas, su larga y multifacética trayectoria hizo que su figura se constituyera en uno de los grandes nombres que contribuyeron a alimentar la ‘grandeur’ de la Francia contemporánea. Nacido en el seno de una familia judía bajo el nombre de Roman Kacew en Vilnius, Lituania, en 1914, desde muy joven se interesó por la música y el violín, pero, exigente consigo mismo, pronto se juzgó poco virtuoso para dedicarse a ello.

Luego, con la separación de sus padres, el pequeño Romain quedó al cuidado de su madre, trasladándose ambos a Varsovia, Polonia, y poco tiempo después, a la Niza francesa, ciudad que le despertó sus ansias de escritor. Pero la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina, y terminó por enrolarse como piloto en el ejército del aire. Su valeroso desempeño en el campo de batalla le llevó a ser condecorado con la Cruz de Guerra, y a ser nombrado Héroe de la Liberación y Caballero de la Legión de Honor por el gobierno galo.

Superado el conflicto, decidió terminar sus estudios de Derecho y, con ellos, ingresar en la carrera diplomática. Su dominio de varias lenguas (inglés, alemán, ruso, polaco) le facilitarían un rápido ascenso, para desempeñarse con posterioridad en distintos cargos en las delegaciones de Los Ángeles y Nueva York, en los Estados Unidos, y en países tan disímiles como Bolivia y Bulgaria, e incluso llegó a desempeñarse como representante de Francia en las Naciones Unidas.

Esta variedad de experiencias las trasladó también a su obra y las de sus alter ego literarios, ya que era común que firmara sus escritos con su nombre y el de otros tantos seudónimos. Constituyéndose hasta la fecha, en el único escritor que ha ganado el prestigioso premio Goncourt de novela en dos oportunidades, una de ellas bajo el nombre ficticio de Émile Ajar, lo que en su momento ocasionó una gran controversia.

Trabó amistad y frecuentó a autores ilustres, como André Malraux o Albert Camús, entre otros. Mientras que en el plano sentimental se relacionó con la actriz estadounidense Jean Seberg, con la que llegó a casarse, unión de la que nació su hijo Alexandre. Más allá que en círculos intelectuales y gubernamentales, se llegara a aseverar que su bohemia y su polifacetismo le habían impedido alcanzar metas políticas e intelectuales aún mayores. Y si bien a ojos del mundo pareciera que hubiera vivido varias existencias, fue él mismo quien trágicamente decidió cuándo y cómo terminar con la suya.

Autor prolífico, con una obra extensa, apreciada y respetada, incursionó en todos los géneros: novela, ensayo, relato e incluso guiones cinematográficos, además de actuar él mismo en otros tantos filmes; llegando a dirigir dos películas en la que su mujer era la protagonista. De todos sus textos destacan las novelas La promesa del alba, y las ganadoras del Goncourt: Las raíces del cielo (con su nombre), y La vida ante sí (con el seudónimo Émile Ajar), novela en la que describe la París de posguerra, con una trama donde describe la soledad y también, retazos de la solidaridad necesaria entre sus habitantes para poder renacer en esos años grises. De ésta última ficción, el pasaje con el que da comienzo la narración:

“Lo primero que puedo decirles es que vivíamos en un sexto sin ascensor y que para la señora Rosa, con los kilos que llevaba encima y con solo dos piernas, aquello era toda una fuente de vida cotidiana, con todas las penas y los sinsabores. Así nos lo recordaba ella cuando no se quejaba de otra cosa, porque, además, era judía. Su salud tampoco era buena, y también puedo decirles que esa mujer merecía un ascensor.

La primera vez que vi a la señora Rosa tendría yo tres años. Antes de esa edad, uno no tiene memoria y vive en la ignorancia. Yo dejé de ignorar con tres o cuatro años y a veces lo echo de menos.

En Belleville había otros muchos judíos, árabes y negros, pero la señora Rosa tenía que subir los pisos ella sola. Decía que el día menos pensado se moriría en la escalera, y todos los chiquillos se echarían a llorar, porque es lo que se hace cuando alguien muere. Unas veces éramos seis o siete los que estábamos allí dentro y otras veces puede que más.

Al principio, yo no sabía que la señora Rosa solamente me cuidaba para cobrar un dinero que recibía a fin de mes. Cuando me enteré, tenía seis o siete años y, para mí, saber que era de pago fue todo un golpe. Creía que la señora me quería sin más y que éramos algo el uno para el otro. Estuve llorando toda la noche. Fue mi primer desengaño.

Al verme tan triste, la señora Rosa me explicó que la familia no significaba nada y que incluso hay gente que se marcha de vacaciones dejando los perros atados a un árbol y que cada año tres mil perros mueren así, privados del cariño de los suyos. Me sentó sobre su regazo y me juró que yo era los más valioso que tenía en el mundo. Pero entonces me acordé del dinero que llegaba todos los meses y me fui llorando.

Bajé al café del señor Driss y me senté delante del señor Hamil, que era vendedor ambulante de alfombras en Francia y había visto de todo. El señor Hamil tiene unos ojos tan bonitos que da gusto verlos. Cuando lo conocí era ya muy viejo, y desde entonces no ha hecho más que envejecer.

-¿Por qué sonríe siempre, señor Hamil?

-Para dar gracias a Dios todos los días por mi buena memoria, mi pequeño Momo.

Yo me llamo Mohammed, pero todos me llaman Momo porque es más corto.

-Hace sesenta años, cuando era joven, conocí a una muchacha que me quería y a la que yo también quería. Aquello duró ocho meses, hasta que ella se mudó de casa, y ahora, al cabo de sesenta años, todavía me acuerdo. Yo le decía: No te olvidaré nunca. Pasaban los años y no la olvidaba. A veces tenía miedo, porque aún me quedaba mucha vida por delante y ¿cómo podía yo, un pobre hombre, mantener mi palabra cuando es Dios quien tiene la goma de borrar? Pero ahora estoy tranquilo. No voy a olvidar a Djamila. Ya me queda poco tiempo, me moriré antes.

Pensé en la señora Rosa, dudé un momento y le pregunté

-Señor Hamil, ¿se puede vivir sin amor?

No contestó y bebió un poco de té de menta que es bueno para la salud. Desde hacía una temporada, el señor Hamil llevaba siempre una chilaba gris para que, si llegaba la hora, no le pillara con la americana puesta. Me miró y guardó silencio. Seguramente pensaba que yo era todavía un menor y que había cosas que no debía saber. Entonces yo tendría siete años o tal vez ocho, no puedo decírselo con exactitud porque yo no tengo fecha, como verán cuando nos conozcamos mejor, si consideran que vale la pena.

-Señor Hamil, ¿por qué no contesta?

-Eres muy joven y cuando se es tan joven es mejor no saber ciertas cosas.

-Señor Hamil, ¿se puede vivir sin amor?

-Sí -dijo, y bajó la cabeza como si le diera vergüenza.

Yo me eché a llorar.

Durante mucho tiempo no supe que era árabe porque nadie me había insultado. No me enteré hasta que fui a la escuela. Pero nunca me peleaba con nadie; cuando se pega a alguien siempre duele.

La señora Rosa había nacido en Polonia, como judía que era, pero se había buscado la vida muchos años en Marruecos y en Argelia, y hablaba árabe como usted y como yo. Por ese motivo, sabía también judío y hablábamos a menudo en esa lengua. La mayoría de los inquilinos de nuestro edificio eran negros. Hay tres casas de negros en la calle Bisson y en otras dos calles más, en las que viven por tribus, como en África. Los más numerosos son los sarakollé y luego vienen los toucouleurs, que no son pocos. Hay muchas más tribus en la calle Bisson, pero no tengo tiempo de nombrarlas a todas. El resto de la calle y del bulevar de Belleville es principalmente árabe y judío. Y así hasta la Goutte d’Or, donde empiezan los barrios franceses…”