Hace tan solo días atrás su nombre retumbaba en todo medio que se preciara de informado. La desaparición física de Paul Auster, quien fuera su esposo por más de 40 años, la llevó al candelero de la noticia cotidiana. Más allá de esto, la laureada autora estadounidense tiene recorrido su propio camino en las letras, con un saber temprano mamado de los escritores clásicos anglosajones y también de la filosofía moderna. Libros que la ayudaron a destacar en el plano personal y profesional

Autor: depunoyletra.com

Las vacaciones de los escritores: desconectar sin dejar de pasar páginas

Empecemos con un tópico (para compensar, unas líneas más abajo haré una confesión): la relajación y el tiempo libre propios del verano invitan a leer. Pero si tu trabajo consiste, precisamente, en pasar gran parte del año leyendo, quizá en vacaciones lees menos (o más), o tienes costumbres que casi son manías, o te decantas por otros géneros, o prefieres el e-book al papel porque es más ligero para viajar, o cambias de rutinas y en vez de hacerlo tomando notas lo haces con los pies metidos en la piscina, o te pones con aquellos libros que has ido reservando durante el año (o los años) para cuando tuvieras tiempo…

«Yo ya no guardo libros para el verano… yo me guardo libros para otra vida», afirma Julio Llamazares. «Tengo una mesa donde escribo y, a medida que me van llegando libros, voy poniendo encima los que me interesan. Cuando ya tengo un parapeto delante y no veo el salón, los coloco en otro lado con la esperanza de que en vacaciones leeré más y sacaré adelante un poco de esa lectura pendiente», revela el escritor leonés (Vegamián, 1955).

Tras unos meses frenéticos promocionando su última novela, Vagalume (Alfaguara), este año quizá se le han acumulado más de la cuenta y es consciente de que «lo que caracteriza al verano es la fugacidad», así que no podrá leer «todo lo que quisiera», pero no faltarán los libros de poesía.. «En verano me gusta mucho leer poesía, quizá porque es la estación del pensamiento abstracto. Durante el año tengo que leer muchos libros por trabajo, por compromiso… así que cuando llega agosto intento desconectar con literatura pura», añade.

Sin caer en los clichés

Desconexión. Eso es la que buscan la mayoría de quienes han elegido el mundo del libro como oficio a la hora de elegir una obra –o, mejor dicho, varias– para leer en verano. Y la historia no siempre tiene que ser ligera y acontecer en los meses más calurosos del año. De hecho, Juan Tallón (Vilardevós, Orense, 1975) huye de «los clichés de los libros de verano» y todos los agostos lee «obras de Charles Dickens, o libros de escritores rusos, o una novela de John Irving, o una historia de Stephen King».

«Es un hábito que tiene una explicación: en vacaciones soy menos esclavo de las novedades y puedo leer durante más horas seguidas, así que estoy más abierto y con mejor actitud para leer novelas largas, que demandan más», argumenta. «Los escritores rusos no son precisamente ligeros, –añade el autor de Obra maestra (Anagrama), Premio Rodolfo Walsh de la Semana negra de Gijón–, pero yo voy con la apuesta más alta, dispuesto a estrellarme. Para eso está el verano, para estrellarse».

«Yo ya no guardo libros para el verano… yo me guardo libros para otra vida»

Julio Llamazares

Autor de ‘Vagalume’ (Alfaguara)

Coincide con él Miqui Otero (Barcelona, 1980): «Las vacaciones son una época que aprovecho para leer, por un lado, libros muy largos y con ritmos de lectura lentos, a los que mi día a día no me permite dedicarles tanto tiempo, y por otro, libros que se alejan de este momento y de este siglo, que construyen un mundo lejos, tanto espacial como temporalmente, incluso en cuanto a la estación del año. En resumen, libros que me permitan meterme en otra realidad».

El padre de Simón (Blackie Books) ya tiene hecha su selección desde febrero: «En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, la traducción de Pedro Salinas». «Casi me da vergüenza confesarlo –prosigue– porque si quien lea esto no se lo cree pareceré un cretino y si se lo cree pensará que es una laguna imperdonable, así que, como es verdad, gran parte del verano lo dedicaré a repararla. En total son como 3.000 páginas, con poco diálogo, muy tupidas, y mi intención es llegar hasta donde me permitan las vacaciones». Si «bajo los adoquines está la playa», como se coreaba en mayo del 68 en París, el escritor barcelonés tiene claro que «bajo los tochos están las vacaciones».

Entre clásicos y «piscineros»

Sí se permite «cosas más intrascendentes» Rosa Ribas (El Prat de Llobregat, Barcelona, 1963), sobre todo tras pasar gran parte del año presentando Nuestros muertos (Tusquets). «Libros piscineros», los llama: «En verano siempre me decanto por libros que necesitan más tiempo y que no tienen por qué ser novedades. Pero como un mes de descanso da para mucho, a veces también cae alguna de esas novelas poco exigentes, perfectas para cuando estás achicharrada y tienes el cerebro bajo mínimos». Aunque recalca: «Pero tiene que estar bien escrita, porque si está mal escrita, o mal editada, o mal traducida, no puedo leer, me pone de mal humor. El contenido y la forma tienen que estar cuidados, no es algo contradictorio, ya por respeto al lector, aunque este lea en la piscina o la playa y el libro se moje o se manche».

Precisamente, eso es lo más parecido a un paraíso de lo que Aloma Rodríguez (Zaragoza, 1983) disfruta en vacaciones: «Estar junto a la piscina leyendo un libro». En su caso, suele decantarse por obras que ha postergado durante el año porque no llega a todo lo que se edita y le interesa –solo en 2022 se publicaron en España más de 92.000 libros con ISBN–, pero la autora de Puro glamour (La Navaja Suiza) confiesa que le gustan especialmente «los libros que suceden en verano, como El bello verano de Cesare Pavese y El libro del verano de Tove Jansson«. «Me pasa lo mismo con las películas: en verano no apetece ver una que pase en plenas Navidades», apostilla.

El edén de Care Santos (Mataró, Barcelona, 1970), en cambio, está «bajo una sombrilla, en el jardín». «Mejor por la tarde, durante horas. Me gusta leer en una butaca cómoda, con los pies en alto y con una almohada en el regazo (donde apoyar el libro). Siempre en papel (odio leer en digital) y con un lápiz en la mano. Y en todas las épocas del año me gusta leer en la cama a primera hora, mientras espero a que los míos y el mundo se despierten (yo soy muy madrugadora), con una lucecita pequeña enfocándome el libro». De adolescente, recuerda, se daba «auténticos atracones de leer». «Había llegado a leerme 80 libros en un solo verano. No hacía otra cosa sino leer, nadar, tomar el sol y volver a leer. Era absolutamente feliz. Esa es mi idea de un buen verano, que sigo persiguiendo, claro», revela la autora de El loco de los pájaros (Destino).

Laura Fernández (Terrassa, Barcelona, 1981) también está deseando que llegue el momento de apagar el ordenador para cambiar de rutinas. «Una de las cosas que más me gusta del verano, por no decir la que más, aparte de las vacaciones, es que te puedes bañar, salir del agua y ponerte a leer. De hecho, el día de mi cumpleaños, el 5 de julio, siempre me reservo un rato para ir a la piscina o la playa», asegura la autora de La señora Potter no es exactamente Santa Claus (Random House). Y tiene incluso «escritores de verano»: «Cuando me gusta un libro en verano, el siguiente quiero leer otro de ese mismo autor. Me pasa con A. M. Homes y John Carpenter, por ejemplo. Y cuando ya no hay, porque ya los he acabado todos e incluso he leídos sus novedades en inglés porque aún no han llegado a España, lo paso mal y tengo que encontrar otro autor de verano».

Su obsesión la ha llevado a viajar allí donde va con los Diarios de John Cheever. «Cuando hace años solo estaban publicados en Emecé, en Barcelona solo había una biblioteca que los tenía, la de Nou Barris, y cada verano iba a la biblioteca, los sacaba y estaban conmigo esos meses… No sé si por El nadador, aunque en ellos habla más de patinar sobre hielo, pero me gustaba tenerlos en casa y leer trazos de su vida. Y ahora que tengo la edición de Random House hago lo mismo: los tengo en la mesilla de noche, leo algunas páginas de vez en cuando y si me voy de viaje los meto en la maleta».

Volver a leer lo ya leído

A Juan Cruz (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1948), en cambio, es Albert Camus el autor que le huele a verano. «En el primer libro suyo que leí, El revés y el derecho, hay una frase –‘el sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento’– que tiene que ver con el verano y que ha marcado mi vida hasta hoy. Además, tiene un libro que se titula El verano y todo en sus obras parece ocurrir en verano», explica.

El periodista y autor de Mil doscientos pasos (Alfaguara) es sobre todo de relecturas –»estaría leyendo otra vez lo que ya leí: Jorge Luis Borges, Jorge Edwards, Sergio Ramírez…», revela– y, en este momento, más de los escritores hispanoamericanos actuales que de escritores españoles: «Creo que se educaron leyendo literatura más o menos clásica; en cambio, los de aquí se han educado creyendo que ya lo leyeron todo y para hacer testimonio buscan lo más parecido a la crónica, cuando para la crónica ya está el periodismo. Para la literatura está la música y, lamentablemente, a veces no suena».

«Cuando me gusta un libro en verano, el siguiente quiero leer otro de ese mismo autor. Y cuando ya no hay, lo paso mal y tengo que encontrar otro autor de verano»

Laura Fernández

Autora de ‘La señora Potter no es exactamente Santa Claus’ (Random House)

En cambio, como cada verano Andreu Claret (Acs, Francia, 1946) no necesita cruzar el Atlántico, literariamente hablando, para ponerse en modo vacaciones. «Parte del descanso lo paso muy cerca de Francia, en la Cerdanya, y tengo un rito: además de los libros que releo porque quiero reinterpretarlos y los que leo por primera vez con el afán de conocer más a algunas voces nuevas, voy al otro lado de la frontera y compro un libro francés en francés, que no tiene por qué ser el último éxito, en una pequeña librería, aunque creo que ha cerrado y este año tendrá que ser en un súper, porque allí los súper venden de todo, también best sellers, los Goncourt… Yo soy francés de nacimiento, mi cultura es francesa, y esta tradición es un cordón umbilical que me mantiene unido a ese país. Este año toca L’énigme de la chambre 622 (en Alfaguara, en castellano), de Joël Dicker», cuenta el autor de Paris erem nosaltres (Columna / Planeta), Premi Ramon Llull 2023.

Lo que tenga que ser será… o no

Tampoco se siente agobiado por las novedades Juan José Millás (València, 1946). «En mi casa de vacaciones, en Asturias, tengo libros que, por lo que sea, me ha dado pereza leer en Madrid pero que juzgo interesantes, de modo que cada verano suelo descubrir uno o dos, incluso tres. Son libros que en su día no me sedujeron, pero de los que sospechaba que escondían un interés que en ese momento era incapaz de descubrir», destaca el autor de la reciente Solo humo (Alfaguara), una novela corta que pone en valor la capacidad de la lectura para salvarnos. «Soy un lector desordenado, tanto en invierno como en verano, y me voy de vacaciones con pocas intenciones», asume. «Lo que tenga que ser será».

«De adolescente llegué a leer 80 libros en un verano. No hacía otra cosa: leer, nadar, tomar el sol y volver a leer. Era feliz. Esa es mi idea de un buen verano, que sigo persiguiendo»

Care Santos

Autora de ‘El loco de los pájaros’ (Destino)

No es esta una frase que se le pueda aplicar a Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983), premio Nadal 2022 con Las formas del querer (Destino) y que en junio publicó, como «un acto de responsabilidad», Una homosexualidad propia (Destino). «Soy muy estricta con mis listas de propósitos literarios», afirma. ¿También en verano? “Siempre leo todo lo que me propongo. Lo que ya sí que me permito es dejar un libro si no me gusta. Hay poco tiempo y demasiado para leer», especifica. «En verano leo mucho, pero igual que el resto del año. Y siempre leo lo que me apetece en cada momento, me da igual el género, si es que semejante cosa existe en el mundo literario, porque yo solo distingo entre novelas y libros de no ficción. La lectura, para mí, es un placer y, por lo tanto, está ligada al ocio, al disfrute, a la desconexión… a la vida».

Como comer otra vez Nocilla

Y he aquí la revelación… Los estíos de la adolescencia de Llamazares los marcaron las novelitas del Oeste de Francisco González Ledesma, alias Silver Kane, y Marcial Lafuente Estefanía: «Eran las que se vendían en el pueblo donde pasaba el verano, todos los chicos las leíamos y después las cambiábamos por una peseta». Ribas, en cambio, cuando echa la vista atrás piensa en los agostos que pasó pegada a los libros de Agatha Christie y que no se atreve a releer porque no quiere que pierdan su magia: «Sería como volver a comer Nocilla, seguro que no está tan buena como la recuerdo».

Millás aún evoca el verano en el que se topó con Fiódor Dostoyevski y Crimen y castigo: «Debía tener unos 15 años y me marcó muchísimo». Claret agradece a un profesor de Geografía que le descubriera los libros de viajes, descubrimientos y aventuras, una pasión que se acentuaba en vacaciones y que con los años le llevó «a vivir y trabajar en casi todos los continentes». Y la que aquí escribe pasó de niña muchos agostos en el pueblo acompañada de Enid Blyton.

Eso sí, tras negociar el número de volúmenes que se podían meter en el coche, un Seat 124 blanco, pues no cabía ni un alfiler más y el trayecto –más de mil kilómetros, de Barcelona a Galicia– era muy pesado. Tanto me gustaban con apenas 10 años los libros de Los cinco y Los secretos que más de una tarde, mientras los mayores dormitaban con el Tour de fondo, me escapé por la puerta de la huerta y caminé unos 300 metros, hasta las primeras casas que aparecían en el camino, en busca de aventuras. Sin duda, nunca habrá mejores vacaciones que aquellas de niña acompañada de un libro en el pueblo.

<El texto pertenece a Inma González, y fue reproducido por el diario El Periódico de Barcelona)

mi cuerpo se abría al conocimiento de mi

y de mi ser confusos y difusos

mi cuerpo vibraba y respiraba

según un canto ahora olvidado

yo no era aún la fugitiva de la música

yo sabía el lugar del tiempo

y el tiempo del lugar

en el amor yo me abría

y ritmaba los viejos gestos de la amante

heredera de la visión

de un jardín prohibido

Composición fotográfica: (Pexels – Yousefmorsi)

Texto: del poema Extracción de la piedra de locura, de Alejandra Pizarnik

Andréi Kurkov, y el oro de Serguéi Serguéich

Los anglosajones la llaman No Man’s Land; los hispanohablantes la denominan “tierra de nadie”, los eslavos, finalmente, se refieren a ella como la “zona gris”; siempre que hacen referencia a esa porción de terreno que, en caso enfrentamiento bélico, separa a las fuerzas contendientes. Inspirado en ese espacio vacuo de gente, pero lleno de desolación y muerte, también en sus castigados habitantes, y en las a veces curiosas historias que se producen, que Andréi Kurkov (San Petersburgo, 1961), ruso de nacimiento, aunque ucraniano de adopción, con las que ha construido su novela Abejas grises.

Aunque, bien es cierto que mucho antes de su libre dedicación a la literatura, el escritor había sido educado bajo los estrictos conceptos surgidos de la extinta Unión Soviética. Por lógica, pudo apreciar los métodos y los movimientos de la nomenclatura desde dentro cuando, por su manejo de idiomas, fue reclutado por el servicio de seguridad estatal, el otrora famoso KGB, siendo destinado como policía a la ciudad balneario de Odesa, sobre el mar Negro.

Mientras que su andadura en las letras comenzó con varios libros infantiles; y luego, inspirado quizás en sus experiencias en Odesa, compuso El jardinero de Ochákov, su primera novela, la que obtuvo muy buena aceptación. Por ella, se hizo merecedor del Premio Médicis Extranjero, el Premio Libro del año de la BBC, siendo nombrado, además, Caballero de la Legión de Honor de Francia. A esta ficción le siguieron luego Samsón y Nadiezhda, y un título tan extraño como Muerte con pingüino.

En Abejas grises se habla de esas tierras de nadie. Donde los combatientes parecieran moverse por el terreno a sus anchas, mientras los pocos lugareños que aún quedan se niegan a marchar, rodeados por la tristeza de sus caseríos semiabandonados, afanándose en la defensa de sus viviendas como si de un clavo ardiente se tratara. Mientras hacen votos de esperanza para que quizás, algún día, vuelvan a disfrutar un tiempo cercano a la paz. Con el deseo de que sus pueblos vuelvan a recobrar vida, para degustar el fruto de la tierra, con sus albaricoques y naranjas, sus quesos y su apreciada miel.

El escritor ucraniano reflexiona además sobre no renunciar a los sueños, aunque de manera cotidiana los pocos pobladores estén permanentemente acompañados del silbido de los obuses que, por sobre sus cabezas, se intercambian los bandos en pugna. Mientras sus habitantes intentan mantenerse con vida, sobreviviendo a situaciones que rozan lo surrealista, mientras hacen el esfuerzo de creer que la cosa no va con ellos, intentando en todo momento eludir la sospecha de ser colaboracionistas de las fuerzas enemigas.

De Abejas grises el pasaje a continuación:

“El soldado miró con gesto dudoso al apicultor, luego desvió la mirada a su compañero y le entregó a él su pasaporte. El otro hombre repasó el documento, buscó el sello con el permiso de residencia y se llevó un walkie-talkie a la boca.

-Vania, comprueba si Malaia Starogradovka está en la República Popular de Donetsk- dijo al pequeño dispositivo negro con aspecto de jabonera, y luego de inmediato clavó los ojos en Serguéich-. ¿Y por qué está entrando por ORDLO?

-Fue lo que su amigo Petro me aconsejó que hiciera, porque era más seguro.

-Sí, es más seguro -resopló el primer soldado.

-¿Quién es “nuestro amigo Petro”? -preguntó de pronto el segundo.

-Es de su ejército, ucraniano. Viene a visitarme desde el otro lado del campo.

-¿Cómo se apellida?

-No lo sé… Pero es de Jmelnitski.

-¿Y va a visitarlo a la zona gris él solo?

-Sí, él solo. Además, se llevó mi móvil y me lo cargó, y me dio su número.

El soldado, muy serio, exigió ver el móvil de Sergueich y se alejó; se llevó también el pasaporte del apicultor. El otro soldado le ordenó a Sergueich que apartase el coche a un arcén creado con bloques de hormigón para dejar paso al siguiente vehículo.

A Sergueich se le hundió el ánimo por los suelos mientras la cabeza se le sumía en la oscuridad, y fue entonces cuando se dio cuenta de que la noche había caído. Noche cerrada. Las ventanillas de la extraña furgoneta militar brillaban con una luz amarillenta. El espacio del puesto de control estaba iluminado con los faros de los vehículos en cola, que eran innumerables: la luminosa cadena serpentina se perdía en la distancia, la misma distancia que el propio Sergueich había recorrido para llegar hasta allí.

El apicultor se acercó a las abejas y pegó la oreja a la colmena más cercana. El zumbido sonaba cansado, desesperado. Miró nervioso en la dirección que había tomado el soldado y lo vio regresar hacia él con pasos fatigados y débiles. El hombre le devolvió el pasaporte y el teléfono.

-Continúe. Y enseñe este papel en el próximo puesto de control.

Sergueich se guardó el pasaporte y el teléfono en el bolsillo de la chaqueta, junto con el papel, que dobló cuatro veces para que no se arrugase ni se estropease.

-Gracias.

Miró a su alrededor en busca del segundo soldado, para decirle adiós también a él, pero no lo encontró.

Había coches aparcados a lo largo de todo el carril contrario, con los faros apagados. La gente deambulaba junto a ellos, hablando en voz baja; algunas personas lo hacían por teléfono. Mientras tanto, él, Sergueich, conducía con cautela por su carril, sin acelerar, dejando atrás a todos aquellos nómadas a los que la guerra había puesto en una nueva cola. Unos diez minutos más tarde, pasó junto al último coche y vio ante sí una carretera totalmente vacía, iluminada solo por los haces de luz bajos del Lada. Nadie conducía hacia él y tampoco aparecían faros en el espejo retrovisor. Sergueich puso las luces largas y sintió una emoción extraña, casi alegre. Era como si fuese muy joven y hubiese irrumpido en un espacio abierto, en la libertad, en la vida, para la que no conocía aún límites ni peligros.

Pese a que sabía que esa emoción juvenil, casi alegre, era falsa y estaba injustificada, le sirvió de todos modos para tranquilizarse, para creer que todo iba a salir bien. Los dos ejércitos, el de la errepedé (*República Popular de Donetsk) y el ucraniano, quedaban ya tras él, así como el rugir de los bombardeos lejanos y cercanos. Dejaba atrás una guerra en la que no había tomado parte, en la que sencillamente había acabado residiendo por casualidad. Sí, había sido residente de una guerra: un destino nada envidiable, pero mucho más soportable para las personas que para las abejas. De no haber sido por ellas, Sergueich no había ido a ninguna parte; se habría apiadado (de único su vecino) Pashka y no lo habría dejado solo en el pueblo. Sin embargo, las abejas no entienden lo que es la guerra. Las abejas aún pueden pasar de la paz a la guerra y volver, como hace la gente. Hay que permitirles desarrollar su tarea principal, la única que les es posible, aquella que les asignaron la naturaleza y Dios: recolectar y diseminar polen. Por eso Sergueich tenía que irse, llevarlas allí donde hubiese tranquilidad, donde el aire se llenara poco a poco de la dulzura de las hierbas en flor, donde el coro de esas hierbas pronto estuviese respaldado por el coro de árboles de la cereza, la manzana, el albaricoque y la acacia en flor.

En el siguiente puesto de control, lo retuvieron tres minutos, no más. Lo único que hicieron fue mirarle el pasaporte y el papel que habían emitido a su nombre. Después tuvo que parar otras dos veces, en respuesta a unas señales de advertencia por refuerzo en los controles de carretera. En esos controles también había transcurrido todo sin problemas. Y, dos horas después, los faros de su coche iluminaron un cartel grande en el lateral de la carretera: ESTÁ ENTRANDO A LA REGIÓN DE ZAPORIYIA. Estas palabras no tenían nada de particularmente alegre, no prometían cumplir ningún sueño secreto de la infancia ni nada así, pero, en cuanto ese letrero quedó atrás, a Sergueich se le inundaron los ojos de lágrimas, como si se hubiese quitado un peso enorme de encima. Miró el indicador de velocidad y volvió a pisar el acelerador. <No corras>, se dijo, y fijó los ojos cansados en la carretera desierta, que estaba bien iluminada por las luces largas y bordeada a ambos lados por albaricoqueros: acompañantes usuales de los conductores del sur de Ucrania, junto a los que, transcurridos un par de meses, cualquiera que no fuese demasiado perezoso (o no les llevara ningún otro regalo a sus hijos) pararía de camino a casa. Pararía y recogería albaricoques maduros y naranjas del suelo: uno a la boca por cada tres a una bolsa o caja…”

La revista literaria no muere, se transforma

Una nueva hornada de publicaciones reivindica el papel como lugar de encuentro generacional y como plataformas para reformular el canon

Parece osado decir que las revistas literarias viven un gran momento. The Believer, la publicación estadounidense que impulsó el relevo generacional en las letras norteamericanas y se convirtió en una cabecera de culto a principios de este milenio, ha sacado el último número de su historia. Su cierre, debido a motivos económicos y a un extraño escándalo desatado cuando su editor se mostró desnudo en una reunión por Zoom con el resto de la plantilla, sigue al de otras publicaciones similares que se han ido extinguiendo desde el inicio de la pandemia, tanto en inglés como en español. Editar una revista literaria nunca ha sido un negocio que vaya a hacer a nadie rico. Y, sin embargo, cada mes en algún lugar del mundo hay un grupúsculo de veinteañeros «letraheridos» que deciden arrancar su propia cabecera.

“Creo que sí hay un renacimiento de las revistas en este momento. En parte porque se están muriendo, aunque esto suene contra intuitivo”, resume Nadja Spiegelman, que acaba de lanzar Astra Magazine, una revista con sede en Nueva York pero que pretende huir del anglo centrismo que suele caracterizar al mundo editorial estadounidense y que en su primer número tiene firmas como las de la argentina Samanta Schweblin, la japonesa Yoko Tawada o la francesa Virginie Despentes. “Hemos perdido nuestros quioscos de prensa y los sistemas de distribución y los anuncios que hacían viables las revistas, pero si vas a una tienda de revistas en Nueva York la encuentras llena de veinteañeros. Quizá es algo similar al interés en los vinilos. La gente pasea sus revistas como una señal de que pertenece a una tribu y las cabeceras evolucionan contigo con cada número. Hay una relación entre el lector y la revista que es única”, explica Spiegelman, que es hija de Art Spiegelman, el autor del clásico del cómic Maus.

Un artículo reciente en The New York Times —publicado en la sección de Estilo, no en la de Cultura— coincide dibujando también este panorama en torno a las revistas de literatura y pensamiento, enmarcándolas como una especie de fenómeno de tendencias. El artículo habla de “driftmania” para referirse a The Drift, una publicación literaria de izquierdas fundada por dos veinteañeras que se conocieron en Harvard. “Las gorras de The Drift se convirtieron en el accesorio de moda para los amantes de los libros de Brooklyn”, dicen. Leticia Vila-Sanjuán, una scout editorial barcelonesa (una especie de ojeadora literaria) que vive en Nueva York, asistió a la fiesta de lanzamiento del número seis de la publicación y lo describe así: “El evento más pretencioso en el que he estado jamás” y “lo más parecido a estar en un capítulo de la serie Girls»”.

Por debajo de ese brillo, The Drift publica en papel y también en digital ficción y análisis hipercontemporáneos que sus editoras, Rebecca Panovka y Kiara Barrow, comparan en ese mismo artículo con los podcasts. “Parece que en los podcasts se desarrollan conversaciones salvajes, mientras que en las revistas pequeñas hay miedo de decir algo que pueda ser cancelado. Pero pensamos que hay un hambre real en nuestra generación de algo más rigurosamente argumentado e intelectualmente desafiante que lo que sucede en los podcasts”.

Tanto Astra como The Drift se inscriben en una larga tradición de revistas culturales estadounidenses que arrancaron como órganos de expresión generacional. En los años cincuenta, William Styron, George Plimpton y otros expatriados estadounidenses en París lanzaron The Paris Review, que sigue siendo una referencia, estrenó diseño y editora, Emily Stokes. “Las revistas de mediados de siglo chorreaban testosterona”, aseguran las editoras de The Drift. La cosa no cambió mucho en medio siglo. Tanto The Believer como su revista hermana McSweeneys, y también la posterior N+1, más escorada al pensamiento de izquierdas, tenían en común estar hechas primordialmente por “hombres jóvenes tristes y literarios” por tomar prestado el título de un libro de Keith Gessen, cofundador de N+1.

Entonces y ahora, el principal reto para el impulsor de una revista literaria, más que conseguir firmas rutilantes, más que darse a conocer, es mantenerse a flote. El venezolano establecido en Montevideo (Uruguay) Jan Queretz lanzó la revista Casapaís —su único compañero es un argentino que vive en Francia y aún no se conocen en persona—. Aunque la idea de hacer una publicación en papel, y no solo digital, era innegociable para él, casi la razón de existencia de la cabecera, la fórmula que ha encontrado para hacerla sostenible, es imprimirla a demanda. Es decir, el ejemplar solo existe físicamente cuando alguien lo compra y se le envía por correo. “Es una forma que nos ha ayudado muchísimo a llevar la revista a todas partes del mundo. Hace poco enviamos una a Corea del Sur”, explica. Lo que le gustaría de verdad es estar presente en librerías de España y Latinoamérica.

Queretz, que tiene 31 años, tiene un “trabajo de día” como analista de pólizas en una empresa de seguros y así sufraga los gastos de la revista, incluidos los pagos a sus colaboradores. Confía en encontrar financiación a través de ventas y donaciones, además de los talleres literarios. Sus referentes son revistas como Vuelta, que editó en México Octavio Paz en los años ochenta y noventa, y Sur, la revista de Victoria Ocampo en Argentina. De momento, ha contado con piezas de Sergio Ramírez y Jorgi Volpi, entre otros. Uno de sus grandes objetivos es acortar la brecha que existe entre lo que se publica en España y lo que se publica en Latinoamérica. “Entender que nos une una lengua debería ser suficiente para juntar nuestras literaturas en un mismo lugar”, sostiene. “Crear ese proyecto totalizador es extremadamente difícil. Lo vivimos con cada número. Son noches y noches sin dormir, leyendo, editando y escogiendo con pinzas cada uno de los textos, buscando el choque tierno entre las texturas de Europa y América”.

También el equipo de Astra, que es más amplio y tiene un respaldo financiero mucho más sólido —su empresa madre es el grupo de capital chino Thinkingdom—, arranca con una ambición grande. En su caso, hacer entender a los lectores en inglés que los autores de lo que ellos llaman “el resto del mundo” son tan “subversivos e interesantes”, en palabras de Spiegelman, como los autores nacidos en Dublín o Iowa, y no solo algo que se lee por una mezcla de obligación y mala conciencia. De ahí los temas provocadores de sus números: suciedad, lujuria, éxtasis.

Si todas estas cabeceras, nacidas con la cuenta atrás para la extinción del papel impreso ya en marcha y en un contexto pandémico, consiguen sobrevivir décadas se unirán a esa gran tradición de revistas en las que se quieren ver reflejadas. Sino, habrán sido, durante un tiempo, un buen lugar desde el que inspirar y conspirar.

<El artículo pertenece a Begoña Gómez Urzaiz, y fue reproducido en el diario El País de España>

«La música parecía a punto de extinguirse y morir, pero resurgía de pronto, chillona y estridente. ¡Al fin terminó! Ella tomó asiento. Su pecho se agitaba bajo la tenue nube de gasa. Una mano (¡Señor, qué mano maravillosa!) cayó sobre la rodilla oprimiendo el vaporoso vestido y, bajo su caricia, el vestido pareció cobrar vida al compás de la música, a la vez que su delicado color lila contrastaba aún más la intensa blancura de la preciosa mano»

Lienzo: Dama en un vestido lila con flores de Wladislaw Czachórski

Texto: del relato La avenida del Nevá de Nicolai Gógol

Silvina, la menor de las Ocampo

Durante años permaneció a la sombra de su afamada hermana Victoria y su arrolladora personalidad. Aunque en estas fechas, cumplidas tres décadas de su desaparición física, la menor de las escritoras Ocampo (Buenos Aires, 1903 – 1993), no deja de sumar más y más lectores de su obra. Muchos de ellos gratamente sorprendidos ante sus textos, sin encontrar una respuesta lógica acerca de por qué no han disfrutado de alguno de sus libros con anterioridad.

Integrante de una familia de la burguesía terrateniente bonaerense, desde muy joven tuvo en suerte recibir una sólida educación a través de distintas institutrices. Hecho que luego le permitió, entre otras tantas experiencias en su formación, de perfeccionarse en Europa, donde tuvo la oportunidad de perfeccionarse en dibujo y pintura de la mano de Giorgio De Chirico en su taller de París.

De regreso a Argentina se volcó de pleno en su literatura, primero en poesía: Los sonetos del jardín, Poemas de amor desesperado, Los nombres, y luego en sus relatos breves: Viaje olvidado o Autobiografía de Irene. También tuvo la oportunidad de integrarse en el privilegiado círculo de autores de la mítica revista Sur, medio y editorial que había fundado su hermana mayor. Además, allí conocería a quien se convertiría en su esposo, el escritor Adolfo Bioy Casares; con quien luego suscribiría la novela corta Los que aman, odian.

Así, a caballo de una imaginación prodigiosa, fue agigantando su obra. Con un estilo muy propio, estructurado a veces como si de un diario de experiencias se tratara; en otras, como si el desarrollo de una historia se cruzara de manera accidental con otra, aunque ambas sirviendo a la misma esencia de la trama principal y, más aún, retroalimentándola. Amparándose en unas representaciones que agigantan el texto, y que por instancias se ubican en el umbral de lo onírico (“No soñar es como estar muerto”), que hacen que la génesis de muchos de sus escritos se halle dentro del género fantástico. Relatos como El caballo alado, Los días de la noche o Cornelia frente al espejo, del que con posterioridad se hizo una versión cinematográfica.

Su obra es muy reconocida en el presente, y en su momento fue premiada con diferentes distinciones, como el Premio Municipal de Literatura, el Nacional de Poesía, el Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, y el Premio Konex por toda su trayectoria. Aunque tal vez la mayor de las menciones a la autora sudamericana sea la constante reedición de su obra, gracias al redescubrimiento que hacen generaciones de nuevos y flamantes lectores.

Del relato Autobiografía de Irene el pasaje siguiente:

“La improbable persona que lea estas páginas se preguntará para quién narro esta historia. Tal vez el temor de no morir me obligue a hacerlo. Tal vez sea para mí que la escribo: para volver a leerla, si por alguna maldición siguiera viviendo. Necesito un testimonio. Me aflige sólo el temor de no morir. En realidad pienso que lo único triste que hay en la muerte, en la idea de la muerte, es saber que no podrá ser recordada por la persona que ha muerto, sino, únicamente, y tristemente, por los que la vieron morir.

Me llamo Irene Andrade. En esta casa amarilla, con balcones de fierro negro, con hojas de bronce, brillantes, como el oro, a seis cuadras de la iglesia y de la plaza de Las Flores, nací hace veinticinco años. Soy la mayor de cuatro hermanos turbulentos, de cuyos juegos participé en la infancia, con pasión. Mi abuelo materno era francés y murió en un naufragio que abrumó y oscureció de misterio sus ojos en un retrato al óleo, venerado por las visitas en las penumbras de la sala. Mi abuela materna nació en este mismo pueblo, unas horas después del incendio de la primera iglesia. Su madre, mi bisabuela, le había contado todos los pormenores del incendio que había apresurado su nacimiento. Ella nos transmitió esos relatos. Nadie conoció mejor aquel incendio, su propio nacimiento, la plaza sembrada de alfalfa, la muerte de Serapio Rosas, la ejecución de dos reos en 1860, cerca del atrio de la iglesia antigua. Conozco a mis abuelos paternos por dos fotografías amarillentas, envueltas en una especie de bruma respetuosa. Más que esposos, parecían hermanos, más que hermanos, mellizos: tenían los mismos labios finos, el mismo cabello crespo, las mismas manos ajenas, abandonadas sobre las faldas, la misma docilidad afectuosa. Mi padre, venerando la enseñanza que había recibido de ellos, cultivaba plantas: era suave con ellas como con sus hijos, les daba remedios y agua, las cubría con lonas en las noches frías, les daba nombres angelicales, y luego, <cuando eran grandes>, las vendía con pesar. Acariciaba las hojas como si fueran cabelleras de niño; creo que en sus últimos años les hablaba; por lo menos fue la impresión que tuve. Todo esto irritaba secretamente a mi madre; nunca me lo dijo, pero en el tono de su voz, cuando le oía decir a sus amigas <¡Ahí está Leonardo con sus plantas! ¡Las quiere más que a sus hijos!>, yo adivinaba una impaciencia permanente y muda, una impaciencia de mujer celosa. Mi padre era un hombre de mediana estatura, de facciones hermosas y regulares, de tez morena y pelo castaño, de barba casi rubia. De él, sin duda, habré heredado la seriedad, la flexibilidad admirada de mi pelo, la bondad natural del corazón y la paciencia -esa paciencia que parecía casi un defecto, una sordera o un vicio. Mi madre, en su juventud fue bordadora: esa vida sedentaria dejó en ella un fondo como de agua estancada, algo turbio y a la vez tranquilo. Nadie se hamacaba con tanta elegancia en la mecedora, nadie manejaba los géneros con tanto fervor. Ahora, tendrá ya esa afectación perfecta que da la vejez. Yo sólo veo en ella su maternal blancura, la severidad de sus ademanes y la voz: hay voces que se ven y que siguen revelando la expresión de un rostro cuando éste ha perdido la cabeza. Gracias a esa voz puedo averiguar todavía si son azules sus ojos o si es alta su frente. De ella habré heredado la blancura de mi tez, la afición a la lectura o las labores y cierta timidez orgullosa y antipática para aquellos que, aun siendo tímidos, pueden ser o parecer modestos.

Sin alarde puedo decir que hasta los quince años, por lo menos, fui la preferida de la casa por la prioridad de mis años o por ser mujer: circunstancias que no seducen a la mayor parte de los padres, que aman a los varones y a los menores.

Entre los recuerdos más vívidos de mi infancia mencionaré: un perro lanudo, blanco, llamado Jazmín; una virgen de diez centímetros de altura; un retrato al óleo de mi abuelo materno, que ya he mencionado; y una enredadera con flores en forma de campanas, de color anaranjado, llamada Bignonia o Clarín de Guerra.

Vi al perro blanco en una especie de sueño y luego, con insistencia, en la vigilia. Con una soga lo ataba a las sillas, le daba agua y comida, lo acariciaba y lo castigaba, lo hacía ladrar y morder. Esta constancia que tuve con un perro imaginario, desdeñando otros juguetes modestos pero reales, alegró a mis padres. Recuerdo que me señalaban con orgullo, diciéndole a las visitas: <Vean cómo sabe entretenerse con nada>. Con frecuencia me preguntaban por el perro, me pedían que lo trajera a la sala o al comedor, a la hora de las comidas; yo obedecía con entusiasmo. Ellos fingían ver el perro que sólo yo veía; lo alababan o lo mortificaban, para alegrarme o afligirme…”

Literatura, diversa por definición

Esquilo fue el primero que presintió que el glorioso Aquiles y su mejor amigo Patroclo eran en realidad amantes. En la Ilíada, ya el hijo de Zeus había declarado a su fallecido compañero como “el hombre que amaba más que a todos los demás”. Pero en Los mirmidones, esa trilogía desaparecida de Esquilo, este “echaba de menos la belleza de su cuerpo y la ternura de sus besos”.

La anécdota no obliga a nadie a catalogar el canónico libro en una lista de literatura LGBTIQ+. Si la Ilíada estuviera en un escaparate de una librería durante el mes de junio, una turba de padres enardecidos –y con inexplicable rabia– lo cancelarían del plan lector que reciben sus hijos. Pero, en otro caso, perderíamos ese gesto de inquietar a los lectores heterosexuales desprevenidos. O a los que aún no están seguros si lo son.

Lo cierto es que hasta hace muy poco no había muchos referentes claros en la literatura; no había literatura gay y mucho menos autores que lo declararan sin miedo. Uno de los primeros escritores condenados en el canon tradicional fue el irlandés Oscar Wilde. De profundis (1905) es la carta que el autor escribe desde la cárcel a su antiguo amante, el escritor Lord Alfred Douglas, a quien con despecho y afecto le reprocha la culpa de verse aprisionado por sodomía.

Teleny (1893) –a la que se adjudica a este autor sin certeza– fue uno de los primeros ejemplos de erotismo en la lengua inglesa. Se dice que fue inspirada en una obra previa: Los pecados de las ciudades de la llanura, basada en la historia real de una pareja de travestis que fueron juzgados por la sociedad victoriana en 1871.

La historia le hizo justicia a Wilde, pero todavía faltan muchos escritores por rescatar. En 1895 se publicó una de las obras más escandalosas para la época y, para colmo, en nuestro continente: Buen criollo, del brasileño Adolfo Caminha, fue silenciada por décadas. Se trata de la historia de Amaro, un esclavo negro que al escapar se embarca en la marina y empieza una serie de relaciones sexuales y pasionales con Alexio, un hombre rubio y blanco. La obra no es solo valiosa por su valentía, sino porque propone un enfoque novedoso de la esclavitud latinoamericana.

Algunos escritores de distintas latitudes exploraron más la homoerótica desde la sutileza introspectiva y el romance: en 1906, Alas –del escritor ruso Mijaíl Kuzmín– cuenta el romance entre un joven y su mentor, un escándalo para la sociedad zarista. En 1912, en Alemania, Thomas Mann escribió Muerte en Venecia, que retrata el amorío de un escritor de edad madura y un adolescente. Más adelante, Yukio Mishima describe la negación de la propia sexualidad debido a la represión de la sociedad japonesa (Confesiones de una máscara, 1949).

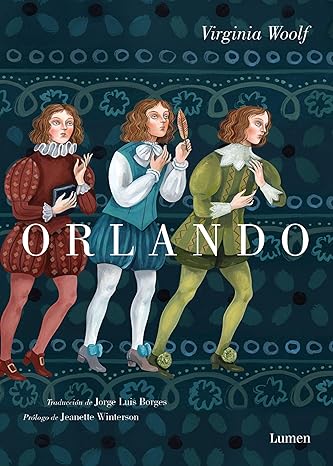

Las mujeres escritoras eran escasas y mucho más si los libros retrataban personajes que no encajaran con el rol de género. Desde Sor Juana Inés de la Cruz y sus versos encendidos por la virreina María Luisa en el siglo XVll (“ser mujer, ni estar ausente, no es de amarte impedimento”), el canon recuerda la publicación de Orlando: una biografía (1928) de la escritora inglesa Virginia Woolf. Su obra la convirtió en una de las grandes figuras de la comunidad LGBTIQ+ al contar la historia de un noble inglés que se transfigura en mujer y hombre durante más de 400 años. Fueron las primeras puntadas, al menos tan públicas, de un cuestionamiento sobre las implicaciones sociales de la sexualidad.

Pero la diversidad se repartía en todos los géneros literarios. En 1969, la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin marcó un hito en la ciencia ficción: La mano izquierda de la oscuridad es la historia de la llegada de un extraterrestre al planeta Invierno donde los habitantes son hermafroditas capaces de cambiar y elegir su sexo. La novela produjo gran controversia y su mundo ficticio de Terramar y la federación Ekumen se convirtieron en un clásico.

Han existido otros referentes femeninos: El precio de la sal o Carol (1952), de Patricia Highsmith; la novela El color púrpura, de Alice Walker, galardonada con el Premio Pulitzer (1982), o Stone Butch Blues (1993), de la activista transgénero Leslie Feinberg, una de las obras de culto en la comunidad y una de las novelas más importantes en EE UU.

En Latinoamérica, la uruguaya Cristina Peri Rossi –Premio Cervantes 2021– fue pionera en destacar una mirada ‘cuir’ a través de cualquier tema: la política, su exilio, la creación literaria y hasta el fetichismo. Es la única escritora asociada al boom latinoamericano. Pero ahora cada vez se abren nuevas voces: en el 2020, Camila Sosa Villada se convirtió en la primera mujer travesti en recibir el premio más prestigioso de la literatura femenina, el Sor Juana Inés de la Cruz.

No hay forma de olvidar a García Lorca en España, a Reinaldo Arenas en Cuba, a Néstor Perlongher –fundador del Frente de Liberación Homosexual– en la Argentina. Pero al inolvidable e irreverente Pedro Lemebel sería un sacrilegio omitirlo con sus tacones, maquillaje y demás sutilezas. Además de emplear la provocación como denuncia política, al chileno se lo considera un autor de culto para el movimiento cuir, pero también para la narrativa latinoamericana.

En lo local, el poeta Porfirio Barba Jacob –Canción de la vida profunda (1937) – fue el primer referente de literatura homosexual en Colombia. Su vida –descrita en la completa biografía escrita por Fernando Vallejo llamada El mensajero– da cuenta de una vida más extravagante que lo que sus tímidas referencias homoeróticas literarias muestran.

“En los principios como Barba Jacob todo era sutil, había que invocar el escrito, forzar el lenguaje para poder decir el amor que se sentía sin que se notara que era una pasión homoerótica”, explica Claudia Giraldo, profesora universitaria, editora y autora de Más libros, más libres, lecturas y escrituras por la diversidad.

No obstante, la novela que abrió la noción de la homosexualidad en el país fue Un beso de Dick (1992), cuyos lectores debían pelearse por las fotocopias pues la impresión de la novela de Fernando Molano era impensable. Supone la historia del primer amor de Felipe, un joven bogotano que sueña con ser futbolista mientras vive en secreto los delirios de su primer amor con Leonardo, su compañero de clase y de equipo.

Y, por supuesto, escritores como Fernando Vallejo en La Virgen de los sicarios (1994), Alonso Sánchez Baute en Al diablo la maldita primavera (2002), y Giuseppe Caputo con Un mundo huérfano (2017) se han convertido ya en clásicos referentes de una literatura que se pregunta y exige espacios para ser diverso y colombiano en la misma oración: en las comunas de Medellín, en un sauna gay, en las discotecas y hasta cómo convertirse en la mejor drag queen del país.

Para Claudia Giraldo, profesora universitaria, editora y escritora, la literatura queer se puede definir por varias particularidades: la primera, que sus autores sean pertenecientes a sectores LGBTIQ+. “¿Hay que saber la orientación? no, pero no tendría por qué ser un impedimento para que se publique”, señala la escritora. Y agrega: “hay que dejar de esconderse y ocultar, hay que poder decir: entre otras cosas, soy lesbiana, bisexual, o lo que seas”.

También está la literatura cuyos personajes LGBTIQ+ logran salirse del estereotipo que tradicionalmente retrata a estas figuras. “Ya no es ese personaje secundario, mejor amigo de la protagonista, peluquero del pueblo que todo el mundo se burlaba, sino que ahora son grandes personajes con gran profundidad”, señala la autora.

Pero otra particularidad sucede cuando se escribe para romper deliberadamente una matriz heteronormativa. “Conscientemente estoy rompiendo la obligatoriedad germinada de tener que pensar mi vida de una manera determinada, de tenerme que esconder”, explica. Algunos ejemplos que Giraldo cita son Johan Mijail (Republica Dominicana, 1990) escritor, periodista, activista de la disidencia sexual chileno, Susy Chock, artista trans argentina. Camila Sosa Villada, entre otros.

Hoy definir una literatura queer –o cuir en Latinoamérica– LGBTIQ+, marica, no solo tiene que ver con una postura política para visibilizar escritores que parten de orientaciones e identidades diversas. Para Giuseppe Caputo, escritor colombiano, “cada artista tiene la posibilidad de usar el rayo enrarecedor –o homosexualizador–, sea cual sea su orientación sexual o identidad de género. Para mí, lo interesante es mirar de qué forma una obra refuta o abraza los valores sociales, políticos, económicos dominantes del neoliberalismo: eficacia, consumo rápido y fácil, etcétera”. Y añade, “una novela cuir debe tener una estética cuir o rara, que pase por el deseo, por el cuerpo, también por el tiempo y por el espacio. Un tiempo de vida cuir es un tiempo de vida no normativo”.

“La literatura queer o marica o lgbt o rarita es la literatura que reivindica el derecho que tenemos a ser como somos, raritos”, define Elizabeth Castillo, hoy subdirectora para asuntos LGBTQ+ en el distrito y una de las voces más reconocidas en la lucha por los derechos de esa comunidad en Colombia.

En Bogotá existe una librería que en palabras de su librero “no se viste de marica en junio ni julio, sino que está ataviada de maricas desde enero a diciembre”. En la librería Garabato hay dos altares: Cristina Peri Rossi y Virginia Woolf. Hay una sección de estudios de género y sexualidad donde se ubican libros que reflexionan sobre experiencias sexo-afectivas políticas. “Geográficamente, Judith Butler está encima de Platón”, señala Carlos Sosa, el librero. “Como menciona Pedro Adrián Zuluaga, no hay una literatura marica como tal, sino una mirada marica que hace que uno encuentre ciertos gestos en ciertas obras”.

En este mes conmemoramos que los huesos de Aquiles y Patroclo puedan estar juntos en una urna de oro. Es hora de revisitar las lecturas canónicas. La literatura siempre ha sido diversa por definición.

<El texto pertenece a Gabriela Herrera Gómez, y fue reproducido en las páginas del diario El Tiempo de Colombia>