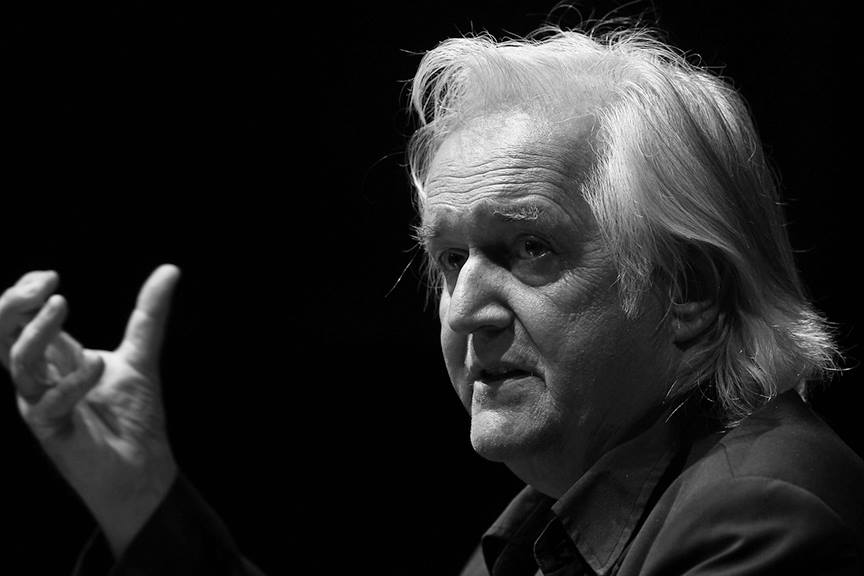

(Gerakbudaya Bookshop)

A poco de cumplirse una década de su desaparición física, el escritor sueco (Estocolmo, 1948 – 2015, Goteborg), fue uno de los grandes nombres que alimentó el prestigioso género policial nórdico. Aunque dentro de su extensa obra se encuentren además textos de ensayo, de novela clásica e incluso de obras teatrales.

Pero más allá del género en el que pudiera llegar a expresarse, las tramas de sus obras fueron construidas para significar sobre las problemáticas que azotan a la sociedad moderna. Es el caso de la extensa ficción desarrollada con la saga de su alter ego, el inspector Kurt Wallander; donde a pesar de contar con su capacidad y astucia para resolver los casos más intrincados, el autor no duda en mostrarlo como un personaje cargado de sensibilidad, a la vez que dubitativo y por momentos hasta contradictorio.

La presencia casi constante del escritor con sus policiales, sumada a su calidad literaria y la repercusión de sus obras en el corazón de los lectores, le llevaron a ser reconocido con el Premio Pepe Carvalho; distinción en honor del inspector creado por quien fuera su amigo, el español Manuel Vázquez Montalbán. Todo ello por textos como Pisando los talones o Los perros de Riga; además del premio Glassnokelen a la mejor novela de los países nórdicos por Asesinos sin rostro.

Además, sus novelas se extienden fuera del género negro con una docena de títulos en los que destacan El hijo del viento, Zapatos italianos o Un ángel impuro. Se encuentran también sus relatos dirigidos hacia el público juvenil: El perro que corría hacia una estrella, Jugar con fuego, Las sombras crecen al atardecer y El gato al que le gustaba la lluvia. Textos que no han hecho más que ayudar a acrecentar su nombre.

El pasaje a continuación pertenece a Los perros de Riga, novela en la que el inspector debe enfrentarse a un caso de doble crimen, en momentos cruciales para aquellos países que fueron los denominados «satélites» de la extinta Unión Soviética, y que transitaban por el terraplén del rápido ocaso de su aventura en conjunto. Para la resolución del caso, Wallander deberá viajar a la capital letona y enfrentarse con los métodos arcaicos de la policía local; allí se encontrará también con una ecuación reiterada en muchas otras latitudes: uniformados corruptos y políticos ambiciosos. Pronto comprenderá que con su investigación se pondrá en juego algo mucho más valioso que finalizar con éxito un caso difícil, salvar su propia vida.

“La nevada era cada vez más intensa y el viento había virado al sur sudoeste. Encendió un cigarrillo y se sirvió café en un tazón que descansaba en un soporte especial al lado de la brújula. El calor que se respiraba en la cabina le hacía sudar, y el olor a gasóleo le picaba en la nariz. Echó una ojeada a la sala de máquinas, y vio que en el camastro sobresalía el pie de Jacobson. Le salía el dedo gordo por el agujero del grueso calcetín. <Mejor que siga durmiendo>, pensó. <Si hay que detenerse tendrá que relevarme para que yo pueda descansar unas horas.> Probó el café ya tibio y sus pensamientos volvieron a la noche anterior. Durante más de cinco horas se habían visto obligados a esperar en el pequeño y desmantelado puerto del lado oeste de Hiddense, hasta que, entrada la noche, llegó un ruidoso camión para recoger la mercancía. Weber afirmó que el retraso se había debido a una avería del camión, y puede que fuera verdad. El viejo camión era una vehículo militar soviético mil veces reparado, y lo cierto es que a veces se asombraba de que todavía fuese manejable. Aun así, desconfiaba de Weber. Pese a que nunca le había engañado, estaba decidido de una vez por todas a ser más precavido con él. Sentía que era una precaución necesaria. A pesar de todo, en cada viaje que realizaba transportaba objetos de gran valor para los alemanes del Este: una treintena de ordenadores completos, ciertos de teléfonos móviles y otros tantos de equipos de música para coches. Cada viaje le hacía responsable de sumas millonarias. Si le cogían in fraganti le caería una buena condena y no podría contar con la ayuda de Weber. En el mundo en el que vivía sólo se podía contar con uno mismo.

Controló el rumbo de la brújula y lo corrigió dos grados hacia el norte. La corredera indicaba que mantenía fijamente los ocho nudos. Todavía faltaban algo más de seis millas y media para divisar la costa sueca y virar hacia Brantevik. Aún podía ver las olas de color gris azulado ante él, pero la tormenta de nieve parecía ir en aumento.

<Cinco viajes más>, pensó. <Y luego se acabó. Entonces tendré mi dinero y podré viajar lejos de aquí.> Encendió un cigarrillo y sonrió. Pronto alzaría su meta. Lo dejaría todo atrás y se embarcaría en un largo viaje a Porto Santos, donde abriría su propio bar. No tendría que seguir congelándose en esa cabina agrietada, traspasada por las corrientes de aire, mientras Jakobson roncaba en el camastro de abajo en la sala de máquinas. No sabía lo que le depararía la nueva vida que estaba tan cerca de emprender, y sin embargo, la anhelaba.

De pronto, la nevada terminó tan deprisa como había empezado. Al principio le costó creer en la suerte que había tenido, pero enseguida se dio cuenta de que los copos ya no relucían ante sus ojos. <Quizá pueda llegar a tiempo>, pensó. <Quizá la tormenta se vaya hacia el sur, hacia Dinamarca.>

Se sirvió más café y empezó a silbar en su soledad. En una de las paredes de la cabina colgaba la bolsa con el dinero: treinta mil coronas, que le acercaba cada vez más a Porto Santos, la pequeña isla próxima a Madeira, el paraíso desconocido que estaba aguardándole…

Justo cuando iba a tomar un sorbo de café, descubrió el bote. Si la nevada no hubiera parado tan repentinamente, no lo abría visto. Pero ahí estaba, balanceándose sobre las olas a unos cincuenta metros a babor. Era un bote salvavidas de color rojo. Limpió el vaho del cristal con la manga de la chaqueta y entornó los ojos para fijar la vista en el bote. <Está vacío>, pensó. <Se le habrá soltado a algún barco.> Giró el timón y redujo la velocidad. Jakobson se despertó sobresaltado por el cambio del sonido del motor. Asomó la cara barbuda desde la sala de máquinas.

-¿Ya hemos llegado? -preguntó.

-Hay un bote a babor -dijo Holmgren desde el timón-. Podríamos subirlo a bordo. Valdrá unos cuantos billetes de mil. Mantén el rumbo, que yo cogeré el bichero.

Jakobson se puso al timón mientras Holmgren se calaba el gorro por encima de las orejas y dejaba la cabina de mando. El fuerte viento le cortaba la cara y, para contrarrestar el movimiento de las olas, se aguantaba en la barandilla. El bote se iba acercando poco a poco. Empezó a desatar el bichero, que estaba sujeto entre el techo de la cabina de mando y el cabrestante. Los dedos se le quedaron agarrotados mientras tiraba de los nudos helados. Por fin pudo soltar el bichero y miró hacia el bote.

Entonces tuvo un sobresalto. La pequeña embarcación, situada a pocos metros del casco del barco, no estaba vacía, sino que en su interior albergaba dos cadáveres humanos. Jakobson le gritó algo ininteligible desde la cabina de mando: el también había visto el contenido del bote.

No era la primera vez que Holmgren veía un muerto. De joven, cuando cumplía el servicio militar, una pieza de artillería explotó en unas maniobras, y cuatro compañeros suyos murieron completamente despedazados. Y a lo largo de su carrera profesional, había visto muchos cadáveres arrastrados hasta las playas o flotando en el agua.

Lo primero que pensó Holmgren fue que la indumentaria de los cadáveres no era la de unos pescadores o marineros. Los dos vestían traje y corbata. Estaban como abrazados, como si hubieran intentado protegerse mutuamente de lo inexorable. Intentó imaginarse lo que había pasado. ¿Quiénes podrían ser? Jakobson salió de la cabina y se puso a su lado.

-Oh, mierda, mierda. ¿Qué vamos a hacer ahora?

Holmgren pensó rápidamente.

-Nada -contestó-. Si los subimos a bordo tendremos que contestar a un sinfín de preguntas desagradables. Sencillamente, fingiremos que no los hemos visto. Está nevando, ¿no?

-¿Vamos a dejarles a la deriva? -preguntó Jakobson dubitativo.

-Sí -contestó Holmgren-. Están muertos. No podemos hacer nada por ellos. Y no quiero tener que explicar de dónde venimos con este barco. ¿Tú sí?

Jakobson, vacilante, negó con la cabeza. Contemplaron en silencio aquellos cuerpos sin vida. Holmgren, estremecido, se percató de que eran muy jóvenes, no debían tener más de treinta años, y de que sus caras estaban pálidas y rígidas.

-Es raro que el bote no tenga ningún nombre -dijo Jakobson-. ¿De qué barco procederá?

Holmgren cogió el bichero y movió la embarcación para poder verla desde todos los ángulos. Jakobson tenía razón: no había ningún nombre escrito…”